HTVに関するJAXA記者会見(その4)

HTVの再突入が終わり、8:30から記者会見が開催された。いままで取材してきたが、今回のミッションに関しては、この記者会見で終わりになる。

記事はImpress Robot Watchで。

http://robot.watch.impress.co.jp/docs/news/20091102_326141.html

今回の会見は筑波宇宙センターで行われたのだが、時間が早かったので、東京事務所からの中継で参加した。おそらく、会見内容を全部知りたい人も多いと思うので、いつものように取材メモを貼っておこう。

—————————

虎野プロマネ

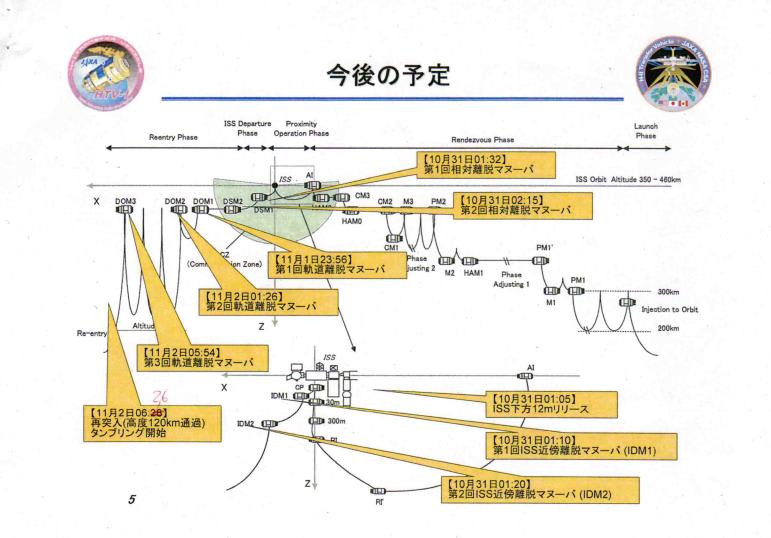

昨日から今日にかけての情報を説明する

ISSを31日に離れて

昨晩から再突入に向けた軌道変更を行った

一番クリティカルな軌道変更は今日の3つ

0:03に完了した第1回

1:34 第2回

6:01 第3回

この3回目で最後の軌道

地球再突入の軌道へ入れることができた

機体のタンブリング 燃焼処理のため

6:26にテレメーターで確認できた

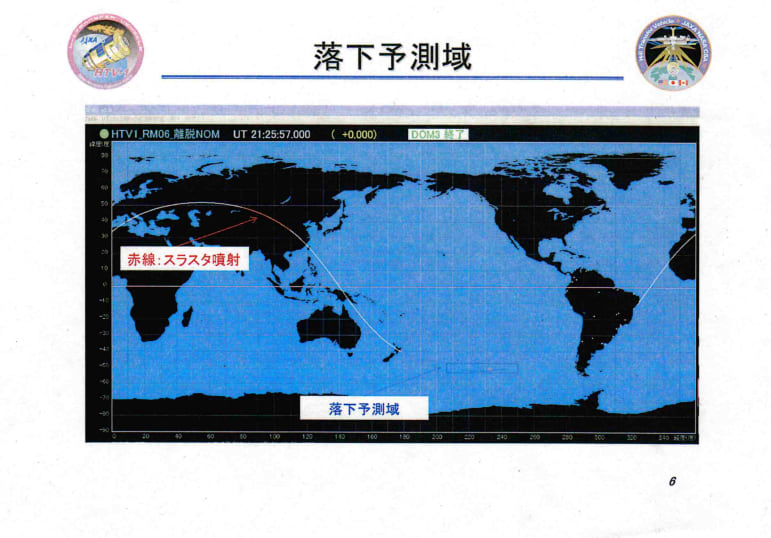

落下区域に落下したものと推定される

軌道計算では出ているが

目視で確認したわけではないので

破片は東経(←西経の間違い)126度

西経141度

北緯(←南緯の間違い)51度

南緯52度

この四角の中に落ちている

高度116kmあたりでブラックアウト

ここからテレメータは見れない

着水 計算上は6:38~6:58の20分間

残存物はこの時間内に落ちているはず

—————————

山中FD

私は再突入も担当したがランデブーが専門

ランデブーするときのHTVの絵

キレイだなぁと思いながら見ていた

運用しなければいけないので真剣なのだが

片や見とれていたところがあった

有人開発のいいところは自分が飛ばしたものが見えること

今まで人工衛星をやってきたが数値しか見えない

宇宙飛行士

ベルギー人のフランクさん

非常に優秀な方

HTVが飛んでくるところをモニター

安全に運用してくれた

ニコルさん 米国人

キャプチャとリリースは彼女が担当

非常に安定したオペレーション

上手に掴んでくれて感謝している

ISS全体はロシアとアメリカが制御しているが

日本のペイロードをベルギー人と米国人とカナダ人が操作

世界総掛かりでこのミッションを達成

なんというか人類の未来の実験場のようなところ

世界中の人が1つの目的に

やっていて楽しかった

宇宙飛行士は宇宙からいろんな写真を

こんなお茶目な写真を

宇宙から普通にメールを送ってくる

昨日もこんな写真を

HTVの離脱前にみんなで寄せ書きをして

国際協力のなかに我々も参加できてよかった

8,000個以上の食料を運ぶことができた

非常に喜んでもらった

我々もオペレーションしてもらって幸せ

お互いに幸せになれたのは良かった

—————————

質疑応答

Q 媒体不明

ミッションを終えての感想

A 虎野

私はHTVの前は主にロケット関係をやってきた

ロケットのミッション期間は長くても30~40分くらい

こういう45日間という長いミッションは久しぶり

長い間気を張り詰めているのはある意味辛い

でも最後うまくいったので終わりよければ全てよし

このくらいの中程度のミッションは面白いかなと

A 山中

いろんな意味で嬉しかった

例えば食料8,000個運んだ

純粋に喜んでもらえる

初めて宇宙船を飛ばしてランデブーしているときにも

NASAの人から素晴らしい宇宙船だと何度も言われた

社交辞令を差し引いてもそう思っていいのではないか

この宇宙船はすばらしい

それと飛んでいる姿がキレイだと言われた

金色できれいと

ISSは白いので

MILでキラキラ光る

我々は宇宙船のキャプチャに初めて取り組んだ

止まっているようにしか見えないとNASAの人などから言われた

どんな手品を使えばあんなキレイに

軌道上で止められるんだと言われた

一生懸命真面目に作ったら

結果的に非常に安定して止まっているように見えた

ほかのFDが

アレだったら俺でも掴めると言っていた

それくらい安定していた

それも嬉しかった

昔の知り合いからも

日本もここまで作れるんだなぁと言われた

国民の皆さんにも

日本もこういう宇宙船が造れるんだと

いうところを見せて喜んでもらえたら嬉しい

Q 媒体不明

落下地点の緯度と経度は

A 虎野

言い間違えた

西経126度と141度の間

南緯51度と52度の間

Q マヌーバはすべて予定通りだったのか

A 山中

再突入のマヌーバは3回にわけて行った

1回でやるにはHTVは大きすぎる

できなくはないが非常に長い燃焼になる

なるべく1つのデータ中継衛星でやれるように3回に分けた

3回とも計画軌道にピッタリ乗った

再突入地点も計画通り

Q タンブリングというのは

姿勢制御でやるのか

それとも大気抵抗で始まるのか

A 山中

あえて回す

対向するスラスタをふかして回す

Q 産経新聞

機体の開発と運用

今後の宇宙開発にどういった意義と将来性が

A 虎野

機体の開発のほうは

HTVはロケットと人工衛星と有人の技術の3つをあわせて作った

それぞれ難しいところがある

この3つの技術を統合してハードウェアを作ることは

ある意味挑戦的なこと

メーカーの協力によって初号機からうまくいった

モノ作り日本の勝利かなと思っている

運用について

時々刻々と運用するのは難しい

このへんは山中から

A 山中

2点ある

1つは

この写真 HTVのハッチを開けて中に入っている

人が入れる宇宙船を造ったのは意義がある

オペレートで多くのものを学んだ

国際協力で大きな貢献といろんなところで言われた

もう1つは

くっつくまでのプロセス

非常に難しい

安全でないといけない

安定して近づいたように見えるが

ここに至る道のりは7年近く

我々だけではとても開発できない

NASAと一緒に

世界中のパートナーが協力して

全てがトータルで動いて初めて達成できる

ー東京

Q 共同通信

次の飛行機会はいつの予定か

A 虎野

まだはっきり決まっていない

荷物の準備状況による

22年度に上げることは予定している

夏期は無理そう それ以降になる

HTVが間に合わないのではなくて

載せる荷物の都合

Q なんとかWeek

運用機が何機かあがるが

初号機と違う設計は

A 虎野

初号機は何が起こるか分からないので

通常よりも電池と燃料を多めに積んだ

今回の荷物は4.5t

1.5tが予備の燃料と推進剤

次回からは6tの荷物を運ぶ

飛行後のデータ解析で

マイナーな改修はあるかもしれない

Q 今回の成功を受けて

NASAの次期輸送機に使う話が出ている

ほかにも買いたいという話はあるか

A 虎野

先週のニュース

三菱電機のPROXの商談 米国のメーカー

HTVで使われた技術

HTVのやり方が有効であると米国が認めた証

大きな荷物を出し入れできるから

Q Impress

再突入前に3件の技術実証はやったのか

細かいトラブルや予想外のことは

A 虎野

リエントリの前に実証した

1つめ

ベントバルブの作動

与圧部の空気圧力を逃す機能

確認した 問題なく作動した

2つめ

曝露パレットの固定

強制的に固定する機構が非与圧部にある

突入前に作動させた これも問題ない

3つめ

FRGF分離デモ HTVが捕まれる部分

ロボットアームにトラブルがあって

外したいときに強制分離できる

再突入の直前に実施した 問題なく分離できた

細かいトラブルについて

若干あったが問題なかった

大きめなのは

GPSのデータ 一週間ごとに時刻を調整する機能

うちのコンピュータとの間でうまく引き継ぎができなかった

コンピュータを再起動した引き継いだ

特に大きな問題ではない

Q さきほど写真で出た寄せ書きはHTVどのあたりに

A 山中

与圧室の一番奥側に書いてくれた

今日燃やしてしまったわけだが

ニコルさん

再突入の前にメールで送ってくれた

宇宙船を高く評価してくれた

ビューティフルビークルと言ってくれた

HTVを気に入ってくれた

Q 日本放送

100点満点で何点

飛んでいる姿が綺麗な宇宙船

いずれは燃えない宇宙船も作りたいか

A 虎野

宇宙開発のプログラムには

ミニマムサクセス

フルサクセス

エクストラサクセス

の3つを定義

今日の時点でミニマムは当然オーケー

フルサクセスもオーケー

リエントリまでがフルサクセス

エクストラに書いてあること

6t以上運べるようになるとエクストラ

飛行のデータ解析をしている

本年度中には結果を出したい

その結果により

次の号機はどの程度の荷物を運ぶ

どの程度技術が取得できるか判断

エクストラサクセスに足を踏み込んでいる

100%は超えた 120%行けるかどうかを評価中

燃え尽きるのは忸怩たるモノがある

せっかくここまで作ったのに

燃やすのは寂しい

早く燃焼処理しないものを

例えばHTV改だかHTV-Aだか

それだけが軌道上に残って

日本の独自ステーションになるような夢があってもいい

A 山中

私が燃やした張本人なので

そういう思いは正直ある

何度もチームのメンバーに

あと1時間、あと10分、とか言っていた

悲しい思いがなかったわけではない

しかしHTVの係留中

ロシア

ソユーズやプログレスが

普通に来て普通に帰って行く

同じことをやり続けて

安定している具合はすごい

ソユーズもプログレスも100回以上飛行

非常に安定 それもすばらしい

日本人はちょっとずつ改良していくのが性に合っている

有人でどーんとなるとなかなか議論ばかりで先に進まない

これを土台にして改良していくのが結果として一番早いのでは

最初何回かは使い捨てであることは我慢して

少しずつのステップアップと考えて

自分を慰めながら今日は燃やしてしまいました

でも結構悲しいですよ

ー筑波

Q 毎日新聞

先ほどの3つのテスト

マヌーバの前に終わらしたのか

A 虎野

最初の2つはマヌーバの前

最後のだけ3回目のマヌーバの前

Q ほぼ徹夜明けか

A 虎野

昨日の夕方5時から

A 山中

そこそこ長いことおりました

最後の日ですので

Q 今後の2人の予定は

A 虎野

自分でプランを作ってやれるのなら

やりたいことはあるが

残念ながら宮仕えなので

この前はH-IIAのリターン・ツー・フライト

成功するとどこかに行かされるので

成功したのでいいところに行かされたい

A 山中

私には決められないが

ランデブーという特殊技能がある

これがあればクビにならないかなと

でも後継者も育てろと言われている

ー東京

Q Impress

マイナーな改修について

何か考えているもの

具体的にアイデアを

A 虎野

予想される改修は2つ

熱解析と今回の実運用

実運用の方が良かった ヒーターを減らすとか

スラスタ 温度が高めになった

推進系のシステム設計変更が必要かなと

A 山中

個人的には

成果物を持って帰る技術は欲しい

いきなりHTV全部ではないが

貴重な成果物、個人の大事なモノ

一部カプセルなりで回収できるのではと思う

今日初めて再突入したが

狙った地点に落とせた

回収のいいデモになったのではないかと

このでかいドンガラを全部持ってくるつもりはないが

何10kgでも持って帰れるような

改修ができればと思う

ー筑波

Q 媒体不明

リエントリの場所

ニュージーランドの付近か

6:26のタンブリングの高度は

A 山中

ニュージーランドのときはまだ宇宙

そこから飛んで南太平洋の安全な海域に

タンブリングも120kmの高度で