月探査に関する懇談会 第7回会合(速報版)

4月26日に開催された「月探査に関する懇談会」の第7回会合にて、報告書の骨子案が提出された。数日以内に、宇宙開発戦略本部のWEBサイトにも掲載されるだろうが、一応こちらにもアップしておく。

4/27追記

資料が掲載された。こちらからダウンロードできる

○資料2 月探査の考え方の見直しについて(案)

ページ1

ページ2

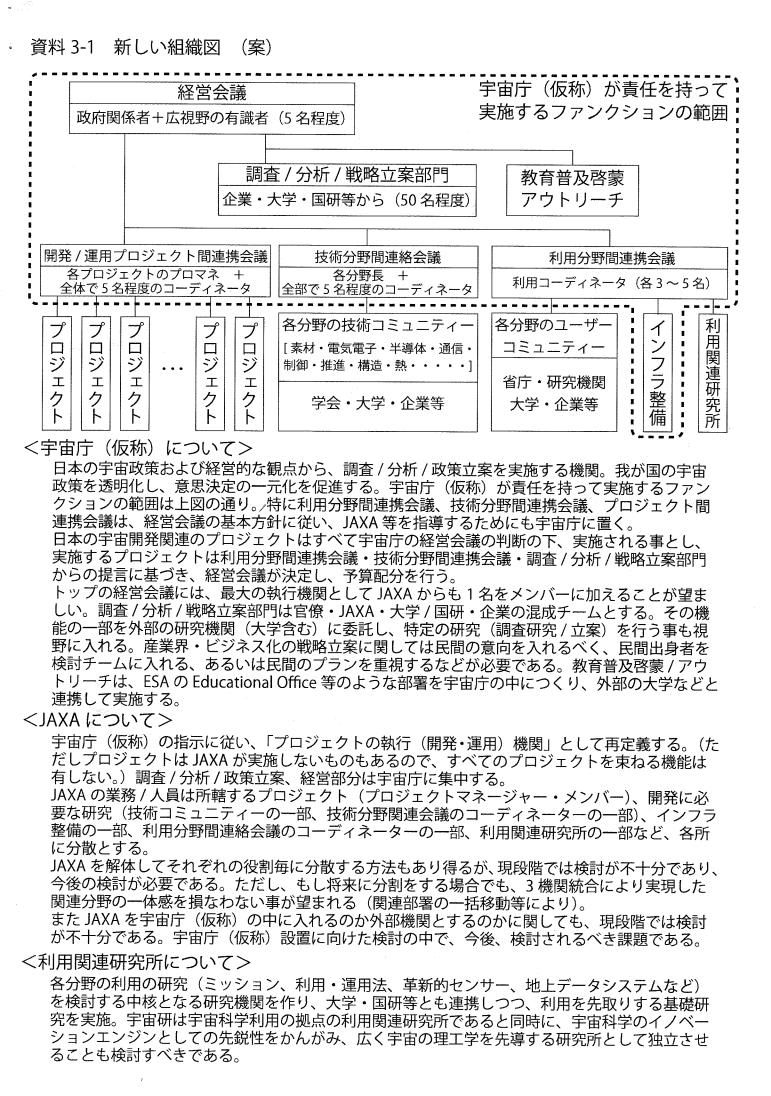

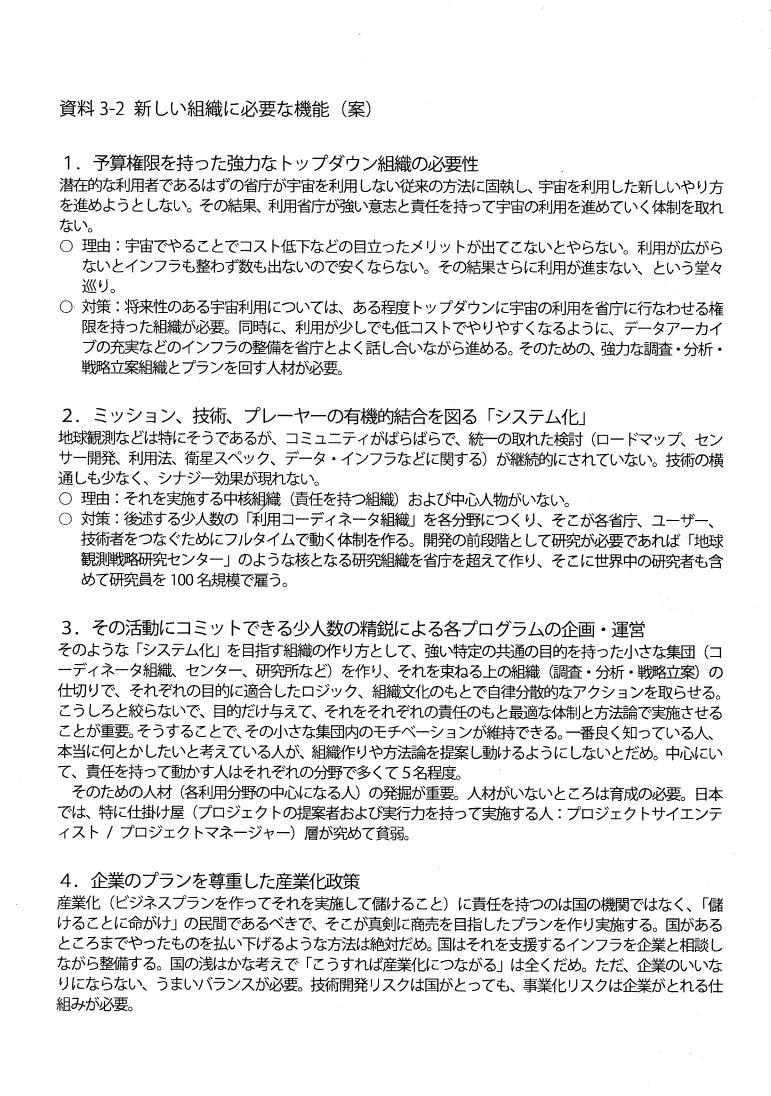

○資料3 月探査に関する懇談会報告書(骨子案)

ページ1

ページ2

ページ3

そしていつものように取材メモも添付。録音を聞き直してないので漏れている箇所があるし、間違いも残っているだろうが、面倒なのでそのままにしておく(2時間のテープ起こしには4時間くらいかかるのだ)。そのためソースとしての信頼度には留意して欲しいが、事務局の公式な議事要旨はいつになったら公開されるか分からないので(3カ月前の第5回のがまだ掲載されていない)、参考までに載せておきたい。

ーーーーーーーーーーーー

白井座長

ロボットのイメージについて

まとめておいた方がいいのではないか

その後で月探査やシナリオについて議論

どのようなロボットを目指すべきか

ロボットの専門家4名にお願いしていた

その結果の報告

資料1は長谷川

資料1-1は井上

ー

長谷川

何回かディスカッションした

主要は2P~3P

2P

基本的な認識

(資料読み上げ)

ーーーーーーー

井上

そもそも意義・目的として3本

・

・

・国際プレゼンス

この懇談会の第1回

資料2にあった

第1段階

ロボットを活かして~

調査

私はその立場で検討してきた

大きく分けると2つ意味がある

1つ

JAXA 月探査を考えていた

そこで月面ローバー

その延長で確実に探査ができるような案

もう1つ

技術のフロンティアとしての高度なロボット

どんなロボットか

ロボット産業のイノベーションとして人型

もしそれを実現するとなればこうというのがこの資料

ー

月探査の予算でロボットに関するのは1割

8~9割はそれ以外に

その中でロボットについてどう考えるか

ー

JAXAローバー案

ヒューマノイド案

目的が違う

一緒にやるのは困難

確実なモノはJAXAのローバー案しかない

将来を考えたら今からどう考えるか

それがヒューマノイド案

それをどう融合させるか

取り込みながらやるか

それを補完的統合案と名付けた

1台のロボットには全てむり

ローバー

ヒューマノイド

外国の動向

ヒューマノイドは夢物語ではない

ロボノートをISSに

NASAではプロジェクトM

1000日以内に月に持って行く

技術内容を分析すると

我々が考えている案に似ている

この懇談会の後に始めたものだろう

葉山委員から絵が出ていた

絵はプラスとマイナス

2020年 どんなロボット

目標

作業を代行

基地を建設

基地に残る

科学者と技術者と市民にわけて考える

ー

今からどうすべきか

ヒューマノイドは

今でも数千万で売っている

地上で実験をやる

次の5年

研究開発も

最先端技術を取り組むために開放性が必要

開発のときから技術パートナーシップが必要

JAXAが中心にはなるが

宇宙以外の専門家も呼び込んだ方が

ー

システム開発のパラダイム転換

ー

インフラ

5~10年

運搬費用を使えば

いろいろ持って実験できるのは実現できる

大きな月探査

ーーーーー

白井

だいぶまとめてもらったが

質問や意見は

ロボット

この5~10年

そういうスパンで現実的に

月を考えると

こんなストーリーになるのではないかと

若干

もあるが

イメージが示されたのではないか

毛利

ロボットの月探査

専門家が議論したので

説得性があるが

1つ井上先生に質問

せっかく国全体で体制を組むという

非常に重要な立場に日本はある

システム開発のパラダイム

日本にとって重要だと思うが

もう少し説明を

井上

これから先 産業にしてもこうなるだろう

車が1つの例

研究開発

アポロから

大きなパラダイムだったと思う

将来大きなモノになると予算が膨大に

ロボットの観点からすると

あれは総合技術

機械

エレクトロニクス

システム

一番進んだモノを取り入れるとなると

モジュールが交換可能になっていないといけない

インタフェースをしっかり決めて

プロトコルをしっかり決める

そういう形で研究開発をしないといけない

現実に知能ロボットの開発はこうしないと成功しない

そういう体験

今決めて15年先まで縛れない

人の出入りや技術のアップデートもある

トライアル

夢のある大きなプロジェクトでトライアルができればいい

プロジェクトM

Mはムーンと1000

一つの研究開発のやり方かなと

毛利

今までは研究者レベルの予算で

今回は

おそらくこういうシステム開発体制

そのほかの分野でも参考になるかなと

葉山

産業界として参加したが

2020~2025年を対象としたロボットの開発

長期的な視点も入れて

一見すると2つの案が出たように見えるが

時間的な経過もあるが

これからは宇宙ビジネス、宇宙産業を視野に入れながらやる時代

月探査

科学的な探求でするが

技術のイノベーション

エンジニアの育成

という観点も

将来伸びていく宇宙産業、ビジネス

日本が海外に売り込める技術を

持って行くことが重要

井上先生からパラダイム転換

ヒューマノイドのみではなく

ローバー主体のものでも

世界に対して取り込める

体制をきとんと

できれば提案できれば

ーーー

国井

パラダイム転換

自動車産業だけでなく

オフィス機器でも極めて重要

米国のIT系産業の発展

NASAの技術の貢献が大きかった

とりわけ人材

日本がそれだけ弱いというもの

ぜひこういうプロジェクトを強化して

現実にローバーの方が月探査には有力

それに対してどれだけチャレンジするか

4足でも何でもいいが

統合的なシステムにチャレンジして欲しい

予算の制約があるが

ぜひともこういうプロジェクトを進めて欲しいと思う

久保田

システムなのでいろんな問題が出てくる

評価、検証のシステムも作ってもらって

見直しをしてもらう

白井

大体イメージが分かった

次に月探査

6回議論してきたが

これまでの我々のまとめかた

誕生、進化を解明する科学的意義

ロボット、エネルギー、人材育成

波及効果

そういうストーリーで大体まとまってきた

ではなぜ月でないといけないか

探査対象はいろいろある

月探査が特に重要であるといえるのか

これは個人の興味にも依存するが

優劣は付けられないが

重要性を位置付けるストーリーを作るのが1つ

もう1つはオバマの宇宙戦略

必ずしも

有人での月着陸は取りやめるのは明確

火星

可能性は難しいんじゃないかという批判はあるが

この懇談会はこの国際動向

影響するものではないが

しかし日本が月を目指すことについて

十分な戦略的な価値を考える必要があるだろう

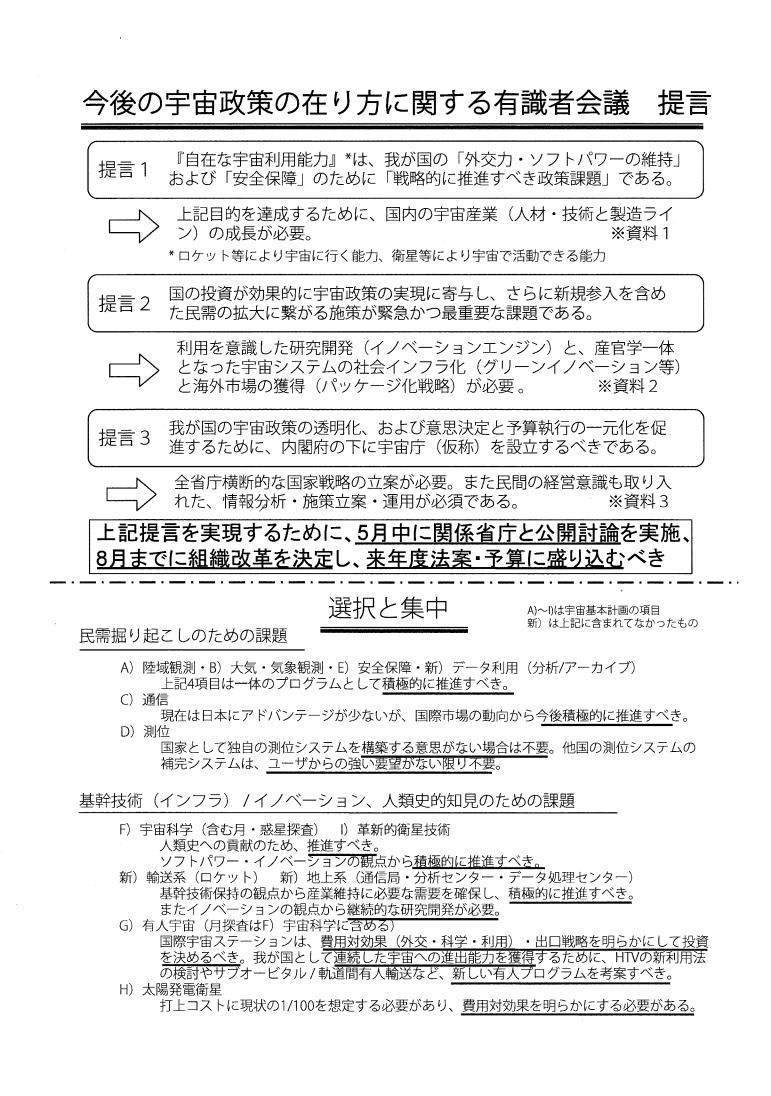

この委員会以外にも

大臣の下に有識者会議

この提言がまとまった

そのメンバーともこの前意見交換

若干ニュアンスの異なるメンバーが多かったのは有意義だった

それも踏まえて今後の考え方

どういうことになるか

いま月を目指すのか

何故月を目指すのか

月の重要性

3つにまとめればいい

1.月は最も近い

日本が重力があるところで何かやるには月しかない

まず探査して帰還する技術を得る

2.そこに科学的な重要性

日本は月では世界で最先端

引き続き世界をリードするような

月はやめたというのは損

3.有人、無人は問わず複数の国が月を目指す

そういう状況の中では

将来的な月の開発利用ということになる

月で活動しているんだ

関心が高いんだということを

明確に

効果的に進めるのはどうするか

まとめた

そろそろ報告書を作らないと

来年の概算要求に間に合わない

事務局に作ってもらった

国民の意識調査もしている

まず事務局から資料の説明

ー

宮本参事官

たたき台を作成した

左側にこれまでの考え方

目的 2つを大きく

シナリオ

2025年にサンプルリターン

右側が見直し案

重要なのは月だけではない

様々な天体の探査が重要

1.太陽系探査のための技術の確立

重力天体への往還技術

月は最も近い 最も適している

2.世界トップレベルの月の科学の発展

中国インドも取り組んでいる

やめてしまえば日本の優位性は失われる

3.国際的プレゼンスの確立

月の資源の開発・利用が進展

持続的な活動

人とロボットの

リーダーシップ発揮を可能に

シナリオ

3本柱を低コストで効果的に

技術

科学

2020年に月の南極に基地を建設

サンプルリターン

2015年は最初のステップ

月面への軟着陸

600~700億円

2020年

サンプルリターンは小規模にやったらどうか

累計で2000億円

前回のシナリオから増やさないでできる

以上がメインミッション

有人のキーとなる技術を平行して

2020年までに見通し

900億円

2020年以降

さらなる発展的探査を目指す

資料3 骨子案

全体のポイントを示したので3枚

大きく1~5章でまとめたらどうか

1は今説明した内容

2 事実関係の整理

3 取り組み

4 基本的な方針

有人の具体的な目的は定めない

5 位置付け

ー

参考1 アンケート

インターネットから調査を実施

シナリオを紹介した上で調査

6000サンプル

ーーーーーーーー

白井

意見をどうぞ

折井

井上・久保田が言っていた

宇宙開発にはお金がかかる

肝に銘じないといけないが

従って評価

終わった評価でなくて

毎年評価する仕組みを入れて明らかにすることが重要

資料3に

サイクルをやるんですよと

文言に入れて欲しい

白井

具体的に大きな

鶴田

月の科学

内部構造調査とサンプルリターン

この2つは非常に重要

骨子案で混乱したのは

月の内部構造を調べるためには地震計を数カ所に

国際協力でいいが

その議論がないままに内部構造を明らかにするという

議論になっている

もう1つは南極

裏側の隕石がと

実際にそうこうことはあると思うが

どうやって区別するのか

もっと専門家に

白井

宮本

月の科学の専門家とも話をしている

いま来てもらっているので

専門家(JAXA加藤)

地震計

広帯域地震計

水平方向は難しいが

縦方向の変化が分かるような仕掛け

もし単独になってもかなりの内部情報が分かる

インド中国とは継続して話をしている

南極に行く意義は

長期の地震観測ができるエネルギーが得られる

あわせて地質学では

直径2500kmの太陽系最大のクレーター

地層ができているはず

その地層を丹念に調べると

本当の年代が分かる

白井

北極は

専門家(同)

典型的な高地 一番古いところ

地質学としては行きたい第1希望だが

地震学では2020年では難しい

太陽エネルギーが取れるのは難しい

鶴田

アポロのは

専門家(同)

アポロのは

3点ないと全く分からない

鶴田

私は現役のころ

ペネトレータを散々やってきた

ここでいきなり1点でいいと言われて奇異な感じが

専門家(同)

地球も広帯域と狭帯域

同じアプローチ

両方とも狙うのが一番

ネットワークで構築するのがいい

鶴田

世界をリードするとあるが

世界的な(良く聞こえない)

そういう書き方にしてもらった方が現実的ではないか

オグミ

2020年

世界で初めてが大事なのか2020年が大事なのか

科学的価値の高い岩石

宮本

2020年

それより先は技術的に難しい

世界で初めても重要

2002年は技術的なところから出ているが世界初は狙いたい

オグミ

それでは先を越されたらダメになるのか

宮本

観測でも世界でトップでないといけない

今の段階でこれは世界トップだろうと

世界の状況を考えていかに価値があることができるか

その場合には絶対修正しないことはないが

技術は

往還活動は必要

世界に遅れようがこの時点で確立したい

専門家(同)

月はいろんな人が調べているが

かぐやで確定したこと

リモセンの領域範囲ではみた

月

全球に渡って分布している

そのデータも大いに使っている

井上

懇談会の報告書はどこに出すのか

私はこの懇談会

大きな柱があった

この報告書の中ではそういう立場は

考えはどこに書かれているのか

4番の波及効果のところか

先導するイノベーションと波及効果は全く違う

先導するんだという高い思想と意義が入っていた

それが第2回の委員会の資料1のP1~2

それが報告書には

白井

委員会の名前が

技術は当然波及するだろうが

幅広い議論

鈴木

エンジニアリングの立場からは全く正しい道

もっとも近い月で技術開発

真っ当な正しい考え

基本的には正しいと思う

1つ気になる点

技術基盤の構築

具体的な議論はしてない

規模がこれでいいかどうかは議論

技術基盤の構築

お金が小さいと要素技術のみ

システム開発ができない

900億円は小さいのでは

別の面からいうと

Plan do see

と評価しながら変えるのが重要

2000億円

将来に禍根を

フレキシビリティが必要

白井

もうちょっとしっかりしたプランにしておかないと

現実的にはそうかも

久保田

有人をするといろいろある

輸送系が重要なのは同感

900億円でいいのかという話も出たが

基盤となると

可能性のあることをいろいろやらないといけない

有人ロケット、有人宇宙船という言い方

またかと思われるかもしれないが

ロケットでいいのかと考えると

現状ではシャトルが退役

ソユーズがロバストで信頼性が高い

これが確実な輸送系であるのは確か

でもそれでいいかとまだ考えている

輸送系は必要

有人輸送系という言葉で

基礎技術をやってもらうといい

有人ロケット、宇宙船を含めた輸送系

そういう書き方がいい

葉山

各ページにロボットという言葉がたくさんでてくるが

ロボットが有する技術、機能

ロボットの姿が

ロボット月探査というわりには

この文言からは見えてこない

想像するしかない

ロボットや次世代エネルギー技術の革新、人材育成

波及効果とあるが

それがあって初めて日本らしい月探査

どこまで具体的に書くか

見えるようにできれば

白井

ロボット技術には2つ

月探査だから月面で何をやるか

宇宙で有人に関係するが軌道上でのロボットの活用

具体的なことを書いた方がいいかもしれない

井上

ロボットの観点から言えば月は非常に特殊

人材育成にも効果

白井

まだ発言がない人は

的川

喋るつもりはなかったが

第1回 有人を視野に入れた

有人をやるのになぜ月からと発言したが

時間をかけて議論して

報告書の原案が示されて

ずいぶん時間をかけた割には普通の案が出てきたなと

しかし普通の案は妥当な案だと思う

米国の宇宙戦略

オバマは月はもう行ったからと発言

人間が行ったからもう人間が行く必要がないというニュアンス

月探査をやらないという意味ではないが

当面、月が重点ではないという言い方がある

それで日本の月探査はどうなると新聞にも

月は日本にとってはかなり重点を置いてやらないといけない目標

米国が方向転換したからといって

日本が月から目を背ける必要はない

一番近い天体に対して

いろんな技術を注ぎ込んで

科学的な意義があることを確認

太陽系を自在に活動するという目的からいえば

月だけが確かに特殊ではない

金星もあり火星もあり小惑星もあり

日本にははやぶさという立派な経験もある

太陽系全体を見ながら月探査を進めるという観点は維持したい

今後の予算配分も含めて

惑星系すべてに目を向けて探査を進めるという

計画は維持しないといけない

有人について

当初から月探査と有人というのは

重点の置き方が違う

このメンバーを見ても

有人の議論をやるなら別の場所でやらないといけないなと

あまり適当でない印象を持つ

月についても私はそう思っていた

月の専門家が一人もいないのは不思議

加藤先生が答えたように

月探査の2015~2020年の具体的なものについては

もう少し専門家が議論したほうがいい

ここでいい悪いを議論する資格は我々にはない

有人に関して900億円というお金

日本の宇宙

具体的に有人を視野に入れたお金が出たのは初めてのこと

これから新しい議論をしてこの900億円が消えていくのは困るが

有人の議論は場所を改めて、しっかりやってもらうのがいいと思う

これからISSの2020年までの延長の議論が本格化

参加各国で議論 賛成・反対が出る

日本でも毎年400億円の意味 議論が出る

その中で日本がこれから本当に有人計画をやるのかどうか

やるのであれば400億円がどうなのか

ISSの延長がどうなのか

国際的なプレゼンスを維持するのに

それは国家の戦略だと思うが

宇宙開発が国家戦略として重要かどうか

そういう立場での議論が有人だと思う

議論の場を確保して欲しいと思う

里中

税金を使うので説得力の面で分かりやすい方がいい

必要なことを真面目に書いているが

オバマ

米国の場合は国威発揚で力を入れているのが伝わってきた

科学力のイメージアップのために

自信と誇りを持つような何かを

米国が月から手を引くということでショックを受けている人

もう月はいいんだという人

がいるだろうが

私は素人だが

なぜ手を引くのか分からない

米国の判断にそう振り回されなくてもいい

月とロボットと

アンケート

一人当たり200円

非常に多かった

はやぶさのけなげな姿が目の当たりにできれば

これが300円くらいになるのでは

はやぶさの帰還時

何も入ってなかったらどうしうようとビクビクせずに

みんなで盛り上げていくのが

子供達から

広瀬

10年間で2,000億円の予算で

ロボットが動いて地球に持って帰る技術

すごく大変なこと

これからやるのはすごく大変なことで

集中してやろうという方向性になっているのは賛成

白井

固まってくると議論が面白くなくなってくる傾向はあるが

次回までに

報告書の骨子を修正したい

有人の技術基盤の構築

輸送系の可能性を極めようというストーリーがいいか

2900億円で有人の基礎が

2020年までに大体できればいいんじゃないか

結構夢はあると思う

今日もらった意見のなかで

システムの問題

実行する機関、組織

評価の重要性

それも重要

技術開発をやっていくこと

何ができるかという

確かに米ソがやったのは国威

中国インドは追いつけという意味

日本はその真ん中で

我々は何のためにやるのかという

イメージをどう表現すればいいか

本当に実行されるときには

「なんとか計画」とか

イメージできるようにしないとつまらない

米国はすぐに「なんとか計画」とか言う

井上

目玉というか派手に

この懇談会はもともと2足が派手

有人で900億円を足した

その中に人型を送るのであればプラス数百億円

そういうのを足していくと華やかになるかもしれない

宮本

次回は今日の意見も踏まえて

文章も披露したい

詳細も書きたい

骨子案の文章そのものというよりも

こういうものをかいてくれという意見

コメントがあれば4/30厳守で

事務局に欲しい

白井

月探査の重要性というよりは

太陽系全体を意識するというストーリーに

内容が変わったわけではないが