米国の掘削船「ジョイデス・レゾリューション」が横浜に寄港するらしい。一般公開もされるそうなので、これは行きたい。

詳細

http://www.kahaku.go.jp/event/all.php?date=20090905

ジョイデス・レゾリューションで思い出したのだが、以前、「ちきゅう」の一般公開を取材したときに、某編集部が掲載を忘れてしまい、記事がお蔵入りになったことがあった。もったいないので、ついでにここで掲載してしまおう(記事の内容は取材当時のものなので注意)。

【レポート】地球深部探査船「ちきゅう」が横浜に寄港、内部を一般公開(2005/9/10)

マントルまで穴を掘り抜くことができるという地球深部探査船「ちきゅう」。概要についてはすでに先日のレポートでお伝えした通りだが、そのちきゅうが10日~12日の3日間、横浜と横須賀において一般公開された。事前にWEBサイトにて参加者の募集が行われたが、各日3,000名の定員にわずか数日で達したそうで、一般からの関心も高いようだ。首都圏以外では、翌週には名古屋港でも公開イベントが開催される予定。

前方の櫓はちきゅうのもの。何か工場でもあるような感じに見える。筆者は着岸場所を正確に知らないまま行ったのだが、どこにあるのか遠くからでも一発で分かった

地球深部探査船「ちきゅう」。全長210m、幅38m、総トン数は約57,087tで、最大12ノットでの航海が可能。ディーゼルエンジンで発電し、その電力でモーターを駆動して推力を得ている

筆者が取材したのは初日の10日で、この日、ちきゅうは横浜の大黒埠頭に着岸していた。ちきゅうは掘削船であり、その空に高く突き出た櫓(「デリック」と呼ばれる)が外見上の特徴であるが、海面からの高さは120mにもなるという巨大なもので、かなり離れた位置からでも停泊場所が分かるほど。ちなみにこの場所への接岸となったのも、あまりにも高さがありすぎてベイブリッジなどの橋をくぐれないから、というのが理由なのだそうだ。

参加者は事前登録した人だけではあるが、タラップには乗船待ちの列

船内の通路は比較的狭い。案内がなければ確実に迷いそう

“地球深部探査船”という名称からも分かるように、ちきゅうは地球の内部を調べるための船だ。海底からドリルを使って調査用の穴を掘り、柱状に細長い地質試料(「コア」と呼ばれる)を採集する。船内には、コアを分析するための研究区画があり、その総床面積は約2,300平方m、最新の機器が揃えられており、研究所をそのまま海上に浮かべたようなものだ。この船は、こういったコア試料を採集し、それを分析することが全て、と言うこともできる。

別の調査船によるものだが、過去に採集されたコア試料。一番下は南海トラフの海底下1,000m程度で採られたものだ

これはコアの地磁気特性を測定するための設備。正確に測定するため、磁気シールドで部屋の地磁気は1/100に減衰されている

微生物を研究するための設備。嫌気環境でのサンプリングや、凍結保存のための装置もある

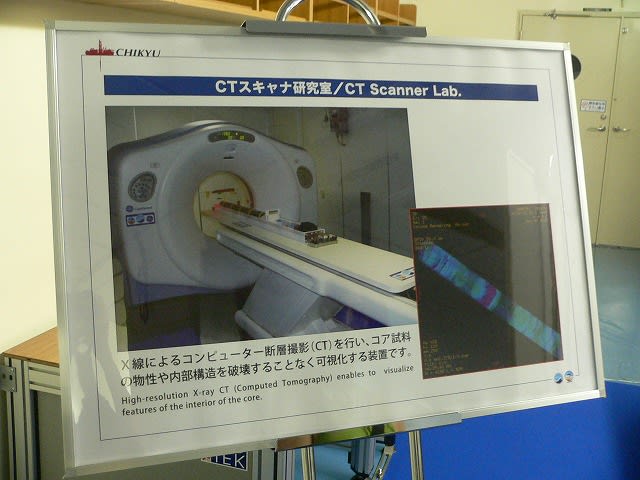

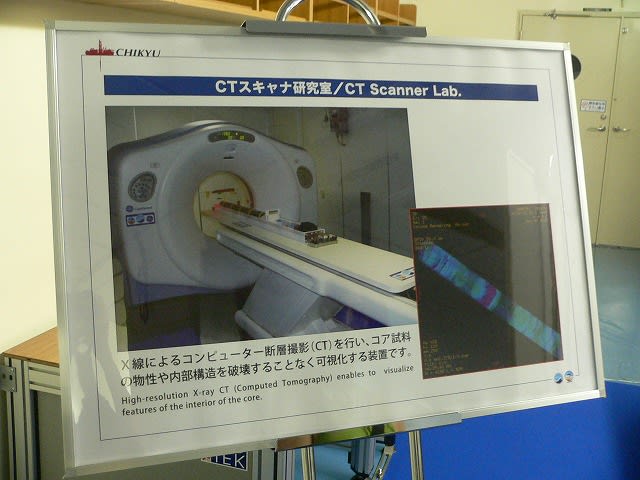

物性を調べるための装置もいろいろある。CTスキャナでは、内部構造を非破壊で分析することができる

研究のための設備が一方の柱とすると、もう一方の柱は掘るための設備ということになる。ちきゅうは世界で初めて、科学研究用に「ライザー掘削システム」を導入、これによって海底から7,000m以上という掘削能力を実現した(従来の科学掘削船では2,000m程度が限界)。これは、海底のプレート(地殻)を突き抜け、マントルにまで達する深さだ。巨大地震の発生源であるプレートの境界を直接調べることもでき、実際に2007年度からは熊野灘沖の南海トラフを調査する予定だ。同船を運用する地球深部探査センターの平朝彦センター長は、「大幅に知識が増えることになるだろう」と期待する。

平朝彦・地球深部探査センター長。地質学の研究者であり、自身の経験から、南海トラフはものすごく掘るのが難しい、と語る

市山和男・ちきゅう船長。過去、LNG船・大型客船等に船長・副船長として乗船。洋上では、様々な判断が求められることになる

ここで改めて、ちきゅうの研究テーマについて述べておこう。1つは、プレート境界で起きる巨大地震のメカニズムを解明すること。海溝型地震は、大陸プレートの下に海洋プレートが潜り込み、その歪みが開放されることで起きる。ちきゅうの能力をもってすれば、その震源付近のプレート境界まで掘り進み、観測装置を設置することが可能だ。平センター長によれば、この観測装置は「メカニズムの解明」「地震の予知」「緊急地震通報」に役立つことが期待されるとのことで、地震の予測が可能かどうかの議論に「決着をつけたい」と意気込む。

生命科学では、原始地球で生命が誕生した謎の解明も期待される。「生命の誕生には水と鉱物と熱エネルギーが必要と考えられているが、人工的に遺伝子を合成することは今のところ成功していない。そういった環境がある海底の熱水鉱床には原始的な生命がいることが分かっているが、その周辺は現在の生態系に囲まれていて影響も受けている。もっと深い地下2~3kmには、表層の生命はいない。ひょっとすると原始生命だけが生きている場所、あるいは原始生命が誕生している場所もあるかもしれない」(同氏)。

また、これまで人類はマントルを直接採取し、調べたことはない。ちきゅうの7,000mという掘削能力は、地震の発生する領域であるということと、マントルに達することができるということの、2つの理由からスペックが決められたという。これまで間接的な手法で観測、仮説を立ててきたことを、直接検証できる手段を得たということは、科学的に非常に意義のあることだ。もちろん、新発見も大いに期待できるだろう。

船上から見たデリック。ここでドリルパイプを継ぎ足しながら、海底へ打ち込んでいく。長さ38mのドリルパイプを立てかけておくためのラックもある

深く掘るための仕組みについてだが、ただドリルパイプを長く・たくさん用意すればいいというものではない。普通に海底を掘り進んでいっても、せっかく掘った穴の内壁が海水によって崩れてくるという問題があるからだ。ライザー掘削システムとは、船と海底の間をライザーパイプという太く丈夫なパイプで結び、内部を海水から隔離、シールドマシンのように、泥水の循環で穴を掘り進むものだ。しかも地中にはケーシングパイプというものが挿入され、掘削孔の内壁が崩れるのを防ぐ。先ほど「研究用では初めて」と書いたが、石油掘削では使われていた技術である。

船体後部に並べられているライザーパイプ(外径1.2m)。ちきゅうでは、2,500m分のパイプを搭載している。これは繰り返し利用するそうだ

ドリルパイプは10,000m分なので、水深2,500mの地点では、海底下7,500mを掘れるという計算になる。パイプごと回して穴を掘り進む

先端にはドリルビットが付けられる。いくつかタイプがあり、右側のものでは中央の穴からコアが採集できる。摩耗したら取り替えなければならないが、4,000mでは引き上げるだけでも6時間くらいかかるそうだ

噴出防止装置(BOP)。高圧のガスや石油を掘り抜いてしまっても、これで噴出を止めることができる。荒天時などは、海底にこの部分まで残して、ちきゅうは安全な海域へと待避する

パイプで海底と結ばれるので、船は海上でその位置を保持する必要がある。それには自動船位保持システム(DPS)が導入されており、GPSで位置を確認しつつ、6基のアジマススラスタにより、風・波・潮力による影響をキャンセルする。アジマススラスタはそれぞれ、推進方向を360度自由に変えることができるようになっている。

ブリッジ。最新鋭の船らしく、高度に電子化されている

自動船位保持システム(DPS)。ジョイスティックで微調整も可能

埋め込まれたデルのPC。「SKY-FIX PC」と書いてあった

カーナビのような装置も。ルートを設定しての自動航行も可能だ

こんな巨大な船なのに、子供でも簡単に持てるような小さなハンドルで操舵できる

ちなみに左右がL/RでなくてP/Sなのは、「Port(港)」「Starboard」の略。必ず左舷を接岸していた時代からの名残だ

ちきゅうは今後、約2年間の試験運用期間を経た後で、2007年9月からはIODP(統合国際深海掘削計画)のプラットフォームとして、国際的な枠組みの中で運用されていく予定。主に南海トラフでの調査が行われるとのことで、地震研究の進展について、特に国民の注目を集めそうだ。

横浜ベイブリッジの高さは主塔でも170m程度で、海面上120m出ている櫓を持つちきゅうはとても下を通れない

恒例のグッズ販売も。余談だが、すでに「かいよう」Tシャツを持っている筆者は、今回「ちきゅう」Tシャツを購入

【レポート】人類未到の地球深部へ – マントルまで掘れる最新鋭探査船「ちきゅう」とは?

http://pcweb.mycom.co.jp/articles/2005/06/28/jamstec/

【レポート】スマトラ沖で何が起きたのか – 海洋研究開発機構・調査結果速報

http://pcweb.mycom.co.jp/articles/2005/04/18/jamstec/

地球深部探査センター

http://www.jamstec.go.jp/jamstec-j/cdex/

海洋研究開発機構(JAMSTEC)

http://www.jamstec.go.jp/