宇宙航空研究開発機構(JAXA)は10月6日(水)、小惑星探査機「はやぶさ」が持ち帰ったカプセルのキュレーション作業に関するウィークリーブリーフィングを開催した。もともとの予定では、来週12日に開催する予定だったのだが、これがまず7日に日程変更(説明者の都合だったらしい)。ところが6日、読売新聞が掲載した記事で大騒ぎとなったために、急遽、同日の夕方に再変更したものだ。

ちなみに、ドタバタの原因となった読売の記事はこちら。

——————————————-

「はやぶさ」に微粒子、地球外物質の可能性

6月に地球に帰還した小惑星探査機「はやぶさ」の試料容器から、地球外物質の可能性がある微粒子数十個が見つかったことが、5日わかった。

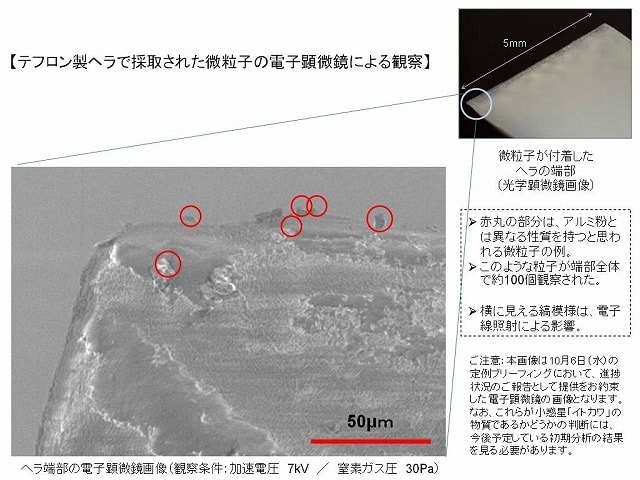

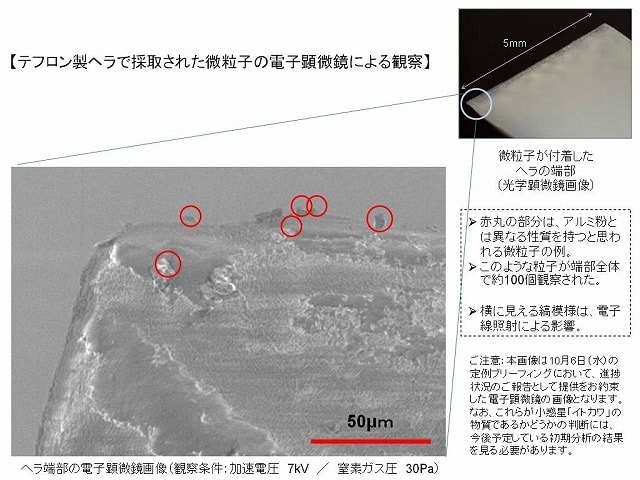

宇宙航空研究開発機構が電子顕微鏡で調べたところ、大きさ0・001ミリ・メートル前後の粒子の中に、これまでに容器内から見つかっている地球のちりやアルミ粉などとは、成分の特徴が異なるものがあったという。

はやぶさは小惑星イトカワに着陸した際、試料採取装置がうまく作動しなかった。これまで0・01ミリ・メートル程度まで見える光学顕微鏡で分析してきたが、試料容器内に地球外物質とみられるものは発見できなかった。そこで、特殊なヘラを使って微粒子を集め、電子顕微鏡で粒子の形状と成分などを確かめる作業を続けていた。

——————————————-

私はこの日、別件で相模原キャンパスにいたのだが、お知らせに気が付かず、町田まで帰りかけたところで、急遽戻って来た。なので、主会場(JAXA東京事務所)の様子は分からないのだが、マイコミの小林記者によると、テレビ局が5社もカメラを出してきていて、記者席も満員御礼だったとか。

会見の出席者は、上野宗孝・JAXA/ISASミッション機器系グループ副グループ長。以下に、会見の取材メモをそのまま添付する。発言をそのまま書き起こしているので、文章にするとちょっと読みにくいのだが、書き直すのも面倒なので我慢していただきたい。

ーーーーーーーーーー

前回お話したときに

電子顕微鏡で観察すると伝えていた

それが予定通り行うことができて

一部

今日はできるだけ正確にお伝えしたい

現在まで行ったことは

先週後半から電子顕微鏡での観察

新しいヘラを使って

サンプルキャッチャーA室の側面を

サンプルの回収を行って

ヘラのまま電子顕微鏡に持って行って観察をしている状態

その作業が現在進行中

先週末から今週頭にかけて行った状況で

1回のヘラの作業である程度

まとまった粒子が

光学顕微鏡では見えないサイズの粒子がヘラに付着している

ことが確認されている

前回のときに

ヘラがどんなものかということで

質問が出ていたので

後ほど画像が提供されると思うが

これがまさにサンプルキャッチャーの中を

ぬぐい取るような形で側面からサンプルを回収するために作った

新しいテフロンのヘラ

このままでは扱えない状態

左の端に部品がついていて

ロッドの部分につけて

それを中に突っ込んで側面をこすり取る

下についているのが見えにくいがスケールが

全体の大きさとしては

ヘラの先の長さが6mm 幅が3mm強

サンプルキャッチャー内でこれを使って作業を行っている

現在電子顕微鏡のデータには解析をしているところ

一部電子顕微鏡の画像が間に合うなら出したいと思っていたが

個々問い合わせいただいた方に画像を提供できるように

頑張ると伝えたところもあるかもしれないが

今日ギリギリ間に合わない状況

画像については次回の定例会までだと

ちょっと長すぎるので一両日中には画像を準備して

適用できるように考えている

今日の試験ではまだ出せる状況まで行かなかった

明日明後日には皆さんに提供できる

説明とともに準備しているところ

(10/8追記)電子顕微鏡の画像が公開された

オリジナルの画像

JAXAによる説明

作業自身は淡々と続いているというのが現在の状況

大筋ではこういうところ

ーーーーーーーーーー

質疑応答

Q 朝日新聞

電子顕微鏡で見てどんなことが言えるのか

A 電子顕微鏡のいいところは

光学顕微鏡では見えなかったサイズのものまで確認できること

光学顕微鏡だと10ミクロンくらいまでしか見えないが

電子顕微鏡だと1ミクロン以下のものまで確認できているので

そういう意味では非常に数がいままでに比べると

ヘラの上にたくさん付着していることが確認できている

数の上ではだいたい今回採取した範囲で概ね100個くらいの粒子が見えている

正確な数は現在確認中だが

おおまかにいうと100個くらいが1つのヘラの上で確認できている

Q それを見てどうだった

イトカワのものかどうか

A 現在、形状は確認できているが

小さい粒子になると形状はほとんど粒状のものになってしまうので

形状だけでどういうものかを断定するような情報までは得られていない

最終的には可能な限りの粒子を初期分析の結果を見て判断せざるを得ない

という風に我々は考えている

Q 媒体不明

ヘラですくったのはヘラ1個分?

A ヘラ1個分の作業がいま終わりつつあるところ

Q ヘラは新しいものを使ってどんどんすくっていくのか

A 1個とってそれを電子顕微鏡で

結構時間がかかる

ヘラは小さいが一度に見える範囲はさらに狭い

順番になめていくのに結構時間がかかる

それを現在なめている状態

Q それで何回くらいなめるのか

A室をフォローするのに

A ぬぐいとった範囲は全体の

大ざっぱに言うと1/10くらい

そういう意味では10回くらいで

はける部分とはけない部分はあるが

10回くらいで終わるだろうと

できれば将来よい方法が見つかるかもしれないので

全部の部分をこの方法で採取することはしない

ある程度の範囲をこれでやって

どこかはそのままの状態で将来に備えて保持する

そう言う意味では10回は多分やらない

Q 電子顕微鏡で見ると形状がほとんど粒状

電子線を当てると元素のおおまかな組成が見えるし

そこが初期分析にまわすかどうか線引きになる

元素の組成で見て初期分析にまわすに値すると判断できるのは

今回の100のうちのどのくらいか

A そこまできちんとはけてないのが現状

確かに大まかには

正確に計ることはできないが

ここについているものが

ここの中から出てきたアルミの粉とか人工的なものかどうかという

荒っぽい分解はこれからできると思う

ただ現時点ではなんとも言えないし

多分見えてくるものも元素構成だけのレベルでいうと

地上のものじゃないというのはなかなか難しいだろうなと思う

それだけでは

地上でわりとありふれたもので

ほとんどの宇宙のダストも構成されているはず

明らかにこれは混入物じゃないかどうか

例えば金属片とかじゃないよということくらいは分かると思うが

そこから先に踏み込めるかというとなかなかそれは難しい

そこに入っている成分は分かるが

それがどういう結晶構造になっているかが分からない

これだけでは

同位体比もこれだけでは全く分からない

それが初期分析で分かるまではなんとも

判断できる形にはならない

Q 初期分析にどのくらいまわすか

まだ今の段階では言いにくいという話

明らかに金属片だと分かるようなものか

明らかに地球だとか

分析する価値がないもの

ヘラ1回で1/10

全体はやらないと

700個とか800個は初期分析で回すことになるのか

A 現時点では分析にまわさないと分からない

分からない粒子は回さざるを得ない

ただ1つ問題なのは

今回見ている粒子

ほとんどが光学顕微鏡では見えないサイズ

分析自身はこのサイズでもできることになっているが

実際にはヘラの上から

どうやって分離して初期分析のチームに渡すか

これからの課題として残っている

光学顕微鏡で見えないものをどうやって受け渡すか

Q 日経新聞

電子顕微鏡 1マイクロとかを確認した

イトカワの粒子の存在価値

1マイクロ以下とかのサイズになっても

イトカワ由来のものが発見されると

太陽系の起源の解明に役立つ?

A 多分数ミクロンくらいあれば

同位体比の計測まではできるはず

そうするとまず地球由来かどうかそこで確認したい

どこまでいけるか分からないが

それらの粒子ができた環境温度などの記録が残っているような

同位体比が見えれば非常に面白いと思う

どこまでできるかはこれからの作業

Q NHK

これまで光学顕微鏡で見つかっていた数十粒

それとは特徴が多少異なるものが電子顕微鏡で見つかったという話が出ているが

どう特徴が異なるのか

A 特徴が異なるということは我々からは言っていない

いままでは光学顕微鏡で見ただけの判断で

顕微鏡で見た場合でも

我々の置かれた状況を正直に言うと

顕微鏡写真の外観だけで判断するのは非常に難しい

現実的には

これが本当に地球由来なのか地球外由来なのか

画像だけで判断するのが難しいというのが

今回ヘラにのった電子顕微鏡でいま観測を続けていて感じていること

今までも明らかに地球由来じゃないか

大半がそうじゃないかと思われるような見方もあったが

どうも見た目だけで判断するのは非常に難しいなというのが

正直な我々の感想

そう言う意味では

これからきちんとした分析を早く結果が出てくるのを期待する

Q 外観で難しいのであれば

何らかの他の情報があって

今までの微粒子とちょっと違うような気がすると

言っていると思うがそれは何か

A 明らかに金属片みたいなものは

なんとなく見た目で分かる

そういう見た目で明確に違うよというのが

もはや判断できない世界に入ってきているので

そうなると地球由来も地球外由来とも

これだけでは判別つかない領域のものを扱っている

Q 日経サイエンス

初期分析にかかるのは従来通り12月か

A 現在A室のヘラを使った作業をやっている

全部はやらない予定だが

大体やってみて

先週末から初めて

1回ヘラをやって

顕微鏡で走査するのに1週間近いサイクルがかかる

4~5回やると今から1月くらいこの作業をやらないと

目処が立たない

それが終わるとうまくいけば

今月末からB室に行きたいと思っている

B室がある程度様子が見えた時点で

初期分析は当初から15%くらいと言っていたので

全体の15%はこれくらいと推定して

それができた時点で初期分析にまわす

Q スプリング8で見ようというのは12月以降?

A それぞれ初期分析のチームが

共同研究のような形で確保されているので

スプリング8の稼働時間を確認してない

全部をスプリング8でするというわけではなくて

いろんな解析の形が用意されている

その1つがスプリング8を使った分析ということ

Q 毎日新聞

100粒みつかったうち

明らかに金属片とか地球由来のほこりとかはどのくらい

A 全部がスキャンできているわけではない

100というのも端からみた感じで100くらいだねと見えてきた

全体が分かるのはもう1日くらいかかる

そのうちのいくつかというのは難しい

もう数日欲しいところ

Q 共同通信

100個が見えているという話だが

A 分解能が悪い画像で

あらっぽく見るとそのくらいが見えるということ

1個1個数えたわけではない

Q 今回の1ヘラ分を全部見たのか

A 大きくは見ている

Q 100というのは今回の1ヘラ分のことか

A その通り

Q 写真は撮っている?

A 撮ってはいるが解析中

いま処理中まさに

Q 明後日の名古屋に間に合わせるつもり?

A 間に合わせたい

それにあわせて皆さんに提供したい

Q 写真には解析が必要なのか

A いろいろ調整しないと見やすい状態にならない

Q 100見えたというと見えているわけだから

そのまま出していただければこちらとしてもありがたい

A 調整段階で大まかに見たもので

あと1~2日あれば皆さんにお見せできると思うが

今日は間に合わない

Q 100粒というのは数えられるような状況の画があるということ?

A あまりきちんと見えていないが

部分的には見えているものがある

Q ニッポン放送

今回の状況は地球外物質のものが見つかる可能性として

可能性がこれまでよりも高まったのか

正直言って喜んでいい話なのか

喜ぶのはまだ早いという話なのか

A それは難しい

我々としては可能性をどうこういう根拠がまだ得られていない

まだ何とも言えない

小さい粒子が非常にたくさんあることが見えてきた

そういう意味でチャンスは若干広がったという気はする

Q 産経新聞

現在までにみつかった微粒子は全部で何個?

A 今まで光学顕微鏡を使って

マニピュレータの針で採取したのが大体60弱くらいあった

それに加えて

前回のヘラにも微粒子が載っているだろうが

光学顕微鏡で見える範囲のものは拾って

もし電子顕微鏡で見えるのがあれば見えるだろうが

確認された量としては前回の60弱に加えて

今回のまだ正確な数が言える状態じゃないが

100くらい増えた

Q 160個くらいか

A 確認されたものとしてはそのくらい

Q 大きさは1~10マイクロか

A 今回も光学顕微鏡で見える粒子が数個あった

それは先に拾っている

その後電子顕微鏡に持って行った

Q 160個の分布としては

A 小さいものの方がもちろん数としては大きい

1ミクロン以下のものがかなりたくさん含まれている

Q 大きいものは10ミクロン

A そのくらい

Q すでに初期分析にまわす候補の微粒子はあったか?

A まだじつはどれをとはまだ決めていないそこまで

Q 媒体不明

15%を初期分析に回すというのは

A室が終わった段階でその中から15%まわすのか

A 全体で15%というのが最初の約束だった

B室の数の予想が付いたときに15%の数量はこのくらいと決めて

厳密に15である必要はないが

Q サンプルの回収はA室B室が全部終わってから初期分析?

A 全部を終わらせる必要はない

B室で入っている量が推定できた時点で初期分析にまわせる地点

Q ヘラで全体の1/10をやってざっと100個

これは予想にくらべてどうなのか

多いのか少ないのか

A どのくらいA室に入っているか予想が付かないところがあった

びっくりする量ではないとは思うが

どういう状況下わからない状況でスタートしているので

こんなものかなという感想

もしかしたらB室はもうちょっと入っていればいいと期待はしている

Q 媒体未定

100個+60弱 これについては地球のものと断定できないものも

含まれているのか

A 感想としては

現在のところ明確にはじけるものはそう多くないという気がしている

可能性があるものはなるべく初期分析にまわす

Q 一定の割合で初期分析に回す候補は含まれる?

A 必ずあるだろう

Q NHK

同位体比がわかれば温度が分かるのはなぜ

スプリング8以外ではどんな計測装置があるのか

A 予定しているものは幅広い範囲に及んでいる

1つには全体の個々の粒子の構造が分からない

粒子をスライスして透過型の電子顕微鏡で見てやると

それぞれの粒子の中でどんな結晶が作られているか

構造が見えるとどんな環境で作られたかというのが

結晶構造からある程度見えてくる

太陽系の星雲がどのくらいの温度でできたか

一部の同位体以上が起きると予想されている

例えば酸素の同位体異常が見えると

どんな温度環境でチリが少ないかを予想できる

一部の分析は破壊的な分析になる

一部をスライスして蒸発させてガス成分を調べることも計画

そしてスプリング8を使った同位体分析というのも計画には含まれている

Q ニュートンプレス

B室に入るのはすると1カ月くらい?

A そう

Q そこでも光学顕微鏡+電子顕微鏡の観察を行う?

A まず一番最初は大きな粒子がないか

光学観察から入る

もし大きな粒子がたくさんあればマニピュレータで

回収を始めると思う

それがもしなかったら、A室みたいに多くないとなると

ヘラによる作業に早めに移るかもしれない

もしB室の方がA室とちょっと様子が違ってものがあると

いう場合には可能な限りは披露という形をとる

Q 電子顕微鏡での走査

当初から予定されていたもの?

A 電子顕微鏡にヘラを持って行くというのは

オリジナルでは予定していなかった

当初は拾えるものを拾って作業を進めていく予定だったが

比較的小さな粒子を扱わないといけないとなったので

今回ようなことになっている

Q どれを初期分析にまわすか

かさとやりかたとか決めていくんだろうが

多様な分析をやるにはどういうサンプルがどのくらい

取れたかによってどういう順番で何をやっていこうかと

分析チームの方で段取ることになっている

その後の話し合いは

内容的にはB室を見てあらましが分かってからか

A その時点で全体の戦略をそこで集まってもらって議論する予定

B室の様子が分かる前にはなかなか議論はしにくいが

Q 課題といっていたが

マニピュレータで取って石英の入れ物に入れて分析にまわす

これはある程度の大きさを年頭に置いたもの

今回ヘラから移すのもはばかられるような小さなものなので

ヘラにのせたまま電子顕微鏡

これを運ぶとなるとパッケージするのかという議論もあると思うが

そのあたりはどちらが決めるのか

初期分析チームが優先か?

A お互い希望は聞くが最終的にはこちらが最終判断

電子顕微鏡が走査できるような方法がないか検討中

いずれにしても非常に小さいものをガラスに封入すると

それを受け取った人はどこにあるのか絶対に分からない

この方法では実際に受け渡しができない

何かに固定した状態で渡さざるを得ない

そうしないと失われてしまう

Q 媒体不明

電子顕微鏡で見るときは窒素雰囲気か

A 若干圧力を下げた状態で測定している

Q 粒をヘラでとるときは

A 汚染が起こった場合

確認できるように

我々は限られた材料しか扱わない

確認するとすぐにわかるはず

Q 初期分析

ある程度見込みのあるものが欲しい

なんだか良く分からないものをもらっても困る

しかし明らかに除外できるものが予想外に多い

初期分析を引き受ける先生の希望とJAXAに温度差があるのでは

何を線引きに初期分析にまわすかどうか

A 難しいが

ある程度の数はどうせ渡せると思う

それからどういう形で優先度をつけて

分析してもらうかというのは

そちらでも判断がつく部分があるだろう

ある程度の数はそれぞれに行くのでは

Q フジテレビ

スプリング8にまわして

どのくらいで結果が出るのか

A スプリング8の運転時間が

どれくらいの時間アサインされているのか私も確認していないが

もし何か分かるものがあれば比較的それほど時間はかからないのでは

年単位かかることは絶対にない

何カ月のオーダーである程度目処がでるのではと期待している

ーーーーーーーーーーー

囲みでの上野氏の発言(byマイコミ小林記者←いつもありがとう)

地球外なのかどうかは今のところ判別つかないというのが正直なところ。最初の時、金属片っぽいのが大きいのがあったので、それが先入観になっていたのはある。今は、それが金属片以外のものに関しては、どっちかの判断は付かない状況。初期分析に回す前に、組成比較とかできないので、なおさら。

火山灰とか、砂漠の元素とかはJAXAで比較してから初期分析に出したいが、全部にやろうと思うと膨大な時間がかかるので、初期分析に出すタイミングが遅くなるので、そこまではするかどうかは怪しい。

電子顕微鏡のスペクトラムについては今データをまとめているところ。中の粒子がどう並んでいるかはスライスしてみないとわからない。断定できない粒子が増えたというところ。ただし、大きいものとかも分析はしていない。

量が増えたということで、地球外物質の可能性が増えたといえる。それ以外の理由で、そういうことはない。ここまで来ると、組成は地球の内外で大して変わらない。構造とかを調べてみないとなんともいえない。

12月から初期分析をスタートした場合でも、少しでも早く結果を公表したいとは思っているが、なんともいえないのが正直なところ。100個のうち、明らかに地球のもの、という判断にももうちょっと時間がかかる。今週中とかは無理だと思う。

ーーーーーーーーーーー以上

前述の読売の記事、「すわイトカワの微粒子を発見か?」と思ってしまいそうな書き方だが、良く注意して読んでみると、「地球外物質の『可能性がある』微粒子」と書いてあるように、まだ何も断定はできていない。

地球のものと断定できない限りは、地球外物質の可能性があるのは当たり前。また電子顕微鏡を使えば、これまで光学顕微鏡で見えていなかった粒子が多数見つかるのも当たり前だ。サイズも1桁違うんだから、特徴だって違うだろう。この記事は、当たり前のことを書いているにすぎない。結局は、初期分析にまわさない限り、何も断定はできないのだ。これは今まで何度も説明されていること。

それにしても、と思うのだ。書き方でうまく逃げてはいるが、メディアには何よりも、分かりやすく伝える使命があるはずだ(しかも「成分の特徴が異なるものがあった」という部分は完全に誤報だ)。そういう書き方をしておいて、「アンタが勝手に誤解したんでしょ」という態度はどうなのよ。読売新聞、というか、これを書いた記者には深く反省してもらいたい。