新宿ロフトプラスワンのイベント「ホリエモン・トークライブSESSION 6 堀江貴文&松浦晋也&笹本祐一&あさりよしとおの宇宙はそんなに遠くない!」を見てきた。

“ホリエモン”こと堀江貴文氏は、今年になってから各メディアのインタビューにおいて、宇宙開発をやっていることをさかんにアピールしていた。その中で、「僕らが」と表現していたのがすごく気になっていた。一体誰とやっているんだ?

で、今日、それが判明。なんと協力者は身内に。私も宇宙作家クラブのメンバーなんだが、全然知らなかった。ずーっと、こんな楽しそうなことを、内緒でやっていたのね。

正式なプレス発表でも何でもないが、結果として、これがホリエモンの宇宙プロジェクトのお披露目となった。

せっかくなので内容をそのまま以下に紹介したい。なぜか録音を禁止されていたので、メモの正確さは多少落ちるが、それを踏まえた上で、参考程度にどうぞ。

堀江

生まれる前にアポロが月に

いま37歳

当然ながら太陽系の外に行っていると

当たり前ながら思っていた

起業して

ミールが売りに出ていた

20億円くらいだった

頑張れば買えるかと思った

しかし年間の維持費が同じくらいかかる

あと3年待ってくれと思ったが

待ってくれずに南太平洋上に落ちた

あのころから宇宙開発はおかしなことになっていると思った

スペースアドベンチャーズ

2002年

同じことを考えているやつがいると思った

2004年に社長に会った

そいつに会ったら

日本人がお金を払って行っただろう、

あれを見てやったんだと言った

TBSの秋山さんのこと

松浦

TBSのトータルは50億円

ロシア宇宙庁には15億円くらい

今は30億円

堀江

そのあとロケットエンジンの燃焼試験

スペースX

2005年くらいに会っているが

彼はすごいなと

エンジンを作っている

俺も作らなきゃと思った

そのころにこの3人に会った

笹本

一番最初に会ったのはまだライブドアにいたころ

有人でフジという計画があった

あれは有志で計画したもの

あさり

既存のH-IIロケットで上げられないかという検討会

松浦

こういう報告書にまとまっている

これができたんであちこちまわったが芳しくなかった

笹本

カネがないと言われた

じゃあカネがあればいいのかと思っていろいろ人を探した

堀江

僕もあちこちで宇宙開発したいと言ってきて

コネもできていて

ロシアのカプセルを買ったり

日本でも誰かやっていないかと思っていたら

ガイナックスから紹介された

初めて会ったのが2004年

ガイナックスとは

オネアミスの2を作りたいと話をしていた

大ファンで何十回も見ている

地球で言ったらガガーリンの話

現代の話にしたい

民間で行くような

ジョイントで実際にロケットを飛ばそうと

それでマッチングされた

笹本

民間でやるんなら

最初はロシアから買ってくるのがよろしい

大学の先生に手紙を書いてもらうところから始めようと

打上げにはエンジンは最低4台必要

試験1台

本番1台

予備が1台

あと何だっけ

続けるにはダース単位が必要

ロシアは

そのあとアメリカへの売り込みに成功

アトラスとか

段々向こうが強気になってきた

堀江

エンジンの値段が高騰してきた

社長が言っていたのは

うちは12ミリオンで買えると

そしたらみるみるうちに値上げ

笹本

エンジンを買うにしても作るにしても

エンジンを知らないと交渉もできないと

で、作ることになったんでしたっけ?

堀江

それもあるが

商用で使えるモノは事実上ロシアしかない

なので値段が高騰している

これは作らないとまずいよねと

作らないと結局高く買わされる

ばからしい

世の中の人が知らないこと

ロケットが高いのは

ロケットが特殊だからではなくて独占しているからだ

市場原理にのっとっているだけ

たくさん作れば安くなるはず

そんなこんなでエンジンを作ろうと2005年に言っていた

そしたら僕が捕まっちゃった

拘置所のなかで設計図を見ていた

本物の設計図が某チーフデザイナーから差し入れられて

手書きのヤツが

検察庁の検事に宇宙の話をしていた

4週間くらい取り調べ

そのうち2週間はロケットの話をしていた

こいつはハッタリでなくて本当に考えていると思っただろう

ほとんど事件の話はせず

それを見ながら

あとは宇宙関連の本を差し入れてもらって

世界のロケットに詳しくなった

ソ連系がものすごく多い

そう考えると

ロシアの宇宙技術に関する独占は深刻な状況

松浦

ソ連は冷戦時代に徹底して開発

笹本

米国はシャトルまで

松浦

ガガーリンが第1世代

第2世代はプロトン 2段燃焼で150気圧くらい

プロトンはいまだにたまに失敗している

第3世代 エネルギアのエンジン 250気圧くらい

米国でいうと

第1世代

第2世代 シャトルくらい そこで終わった

堀江

いまは先祖返り

笹本

アレスIの打上げ見ました?

不格好で大笑いした

本気かと

堀江

なんであんな形に?

笹本

80過ぎのおじいちゃんから話を聞いていたとか

松浦

結構ありますよ

引退した技術者から聞いたと

それくら米国は技術が途切れている

堀江

エンジンの開発をするとそれがいかに重要か分かる

あさり

テキストにないものがある

堀江

ボール盤を使うときに軍手を使っちゃだめなんて知らない

書いてないし

松浦

次のエンジン デルタ4

性能は落としてコストはそれ以上に落とす

技術的に先に進んでない

堀江

ということでエンジンをつくることに

都内某所で

笹本

SF作家と漫画家が

相談に行くと

堀江

最初どこに頼んだらいいのか分からなくて迷っていた

あさり

工場は飛び込みの依頼はあまりメリットがない

ロケットの部品という明細が着いたときに

受けるべきかどうか

グレーだったら受けないのが普通

ずっと断られていたときに

堀江

インターネットのNCネットワークで検索した

1994年くらいに

受発注するサイトを作った

頭の片隅に残っていた

誰が使うんだろうと思っていたら自分が使うハメに

調べて

何件か回った

笹本

数百人規模のところは話すら聞いてくれなかった

数十人規模のところは少し

あさり

ロケットの部品を注文しにいったのが

SF作家と漫画家だった

趣味でロケットエンジンを作りたいと言ったら

ああそうかとすんなり

笹本

燃料漏れは怖いので精度は欲しい

高級な技術を持っている町工場へ

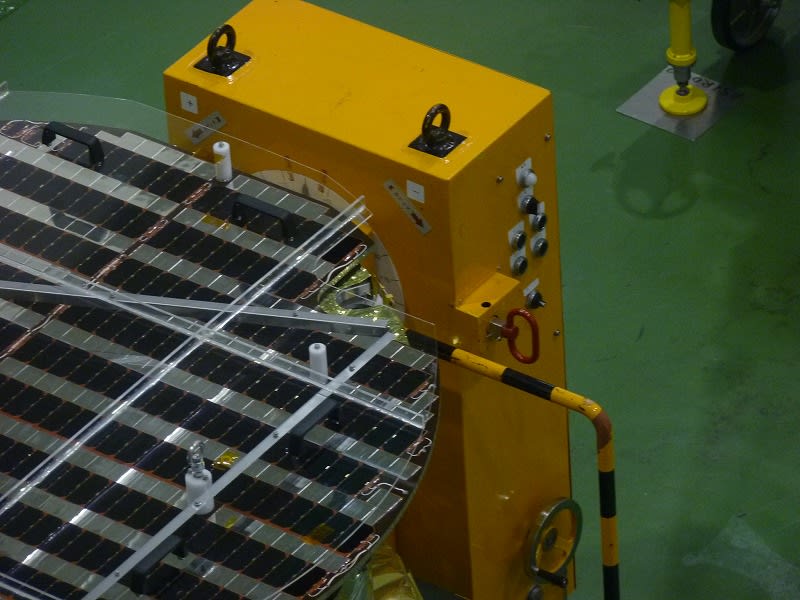

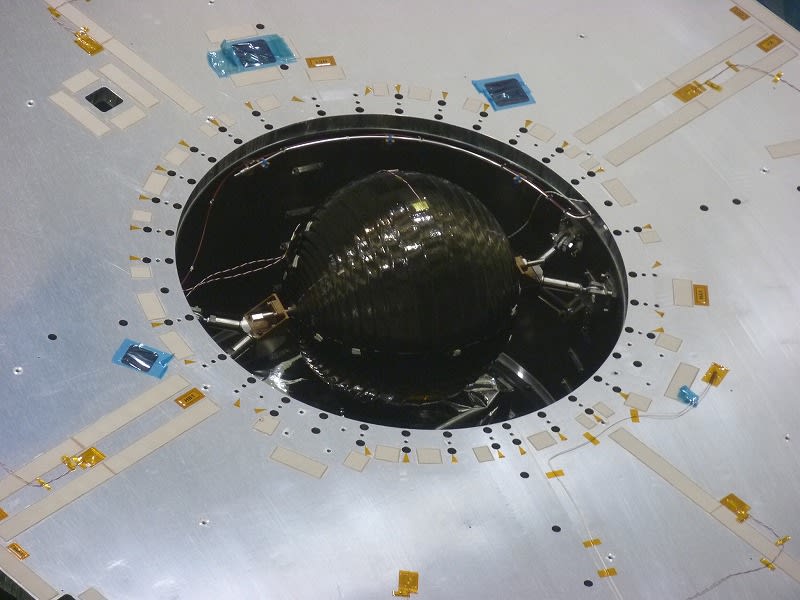

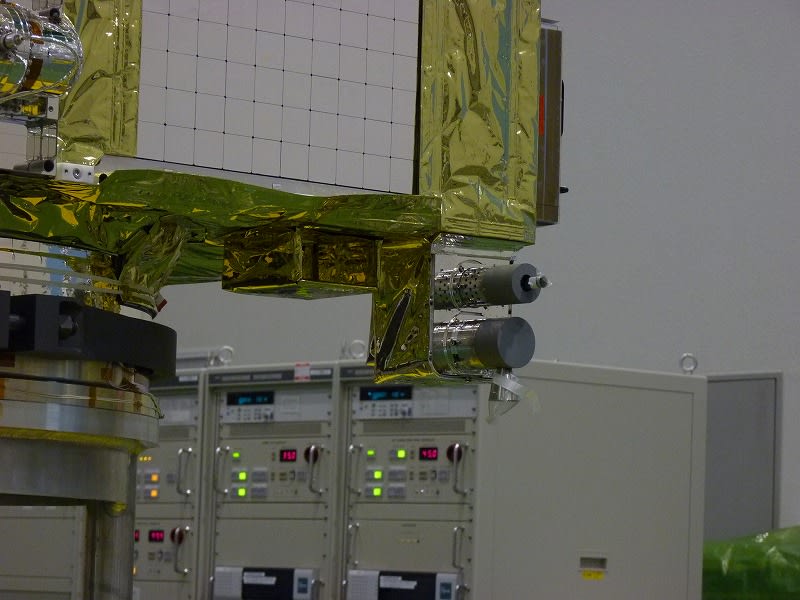

この写真

3つ手前にあるもの

インジェクタープレート

燃料はエタノール

堀江

燃料の検討から始まった

エタノールなら万一ばらまいても平気

笹本

毒性もない

買うのも簡単

薬局で買える

実際この前買った

無水アルコールは高かった

何が問題かというと

水を混ぜるとお酒になる

半分くらい酒税がかかる

工業用アルコールは不純物がまぜてある

酒にならないので酒税がかからない

笹本

近所のドラッグストアで反ダースくらい買ってきた

次のスライド

あさり

フライトモデルは考えていないので絶対に上がらないもの

厚くて重い

これが2006年の秋

笹本

写真はWEBに公開しないでね

堀江さんが拘置所で見ていた設計図を元に

パイプを切って

東急ハンズでも売ってないので

ジョイント

堀江

これは大事

笹本

斜めになっているのにパイプを

締め付けトルクで圧着されて密閉される

そう簡単に漏れない配管系ができる

松浦

重要なのは探せばすぐに見つかるパーツ

笹本

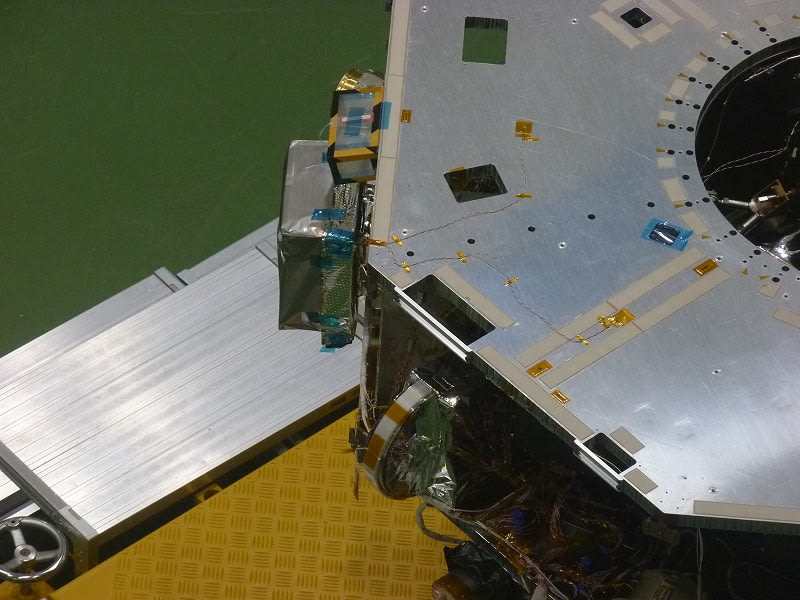

ベニヤを使っているテストベッド

家内制手工業的な

タミヤのモーターも

堀江

実際に燃焼するまで2年かかった

この写真は

2007年正月の絵

笹本

水流し試験

あさり

メーターはヤフオクで

窒素ボンベも簡単に

笹本

流量試験

風呂場で

第2期

うちのクルマで機材を積んで移動

この写真

穴をやすりで 大変

しかしロケットだと思うとすごく楽しい

家に戻って仕事すると落差

あさり

しかし俺の家にはあれが1年居座って

別に秘密にしてなかったが

人に聞かれればロケットのエンジンだ、と

堀江

これに3カ月くらいかかった

見ても分からないだろうけど

あさり

エタノールが入らない

水と若干粘性が違う

斜めに切るという

堀江

液体酸素が一滴も入らない

すぐ蒸発して押し返す

笹本

液体酸素を常温のパイプに入れると

片っ端から蒸発する

堀江

圧力をかけて入れるかという話になった

あさり

とにかく狭い

入れるんだったらタンクを冷却しないと

2個穴があるんだから両方使う

1個から入れてガスはもう1個から逃がす

その方法を見つけるまで3カ月

笹本

誰も教えてくれないし

堀江

そういうことをやりつつ治具ができる

あさり

シャトルの燃料注入を見ていてすごいないと

たった3時間で

すごいという意味がこれをやって変わった

堀江

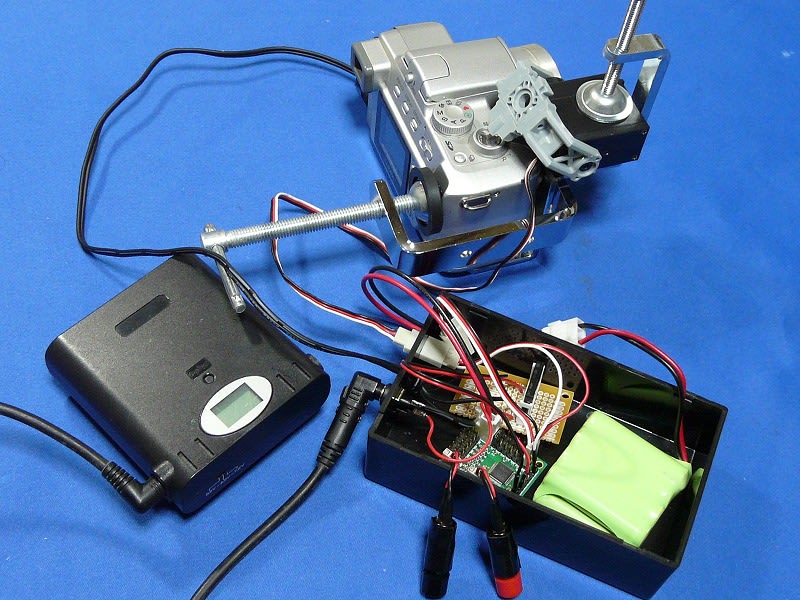

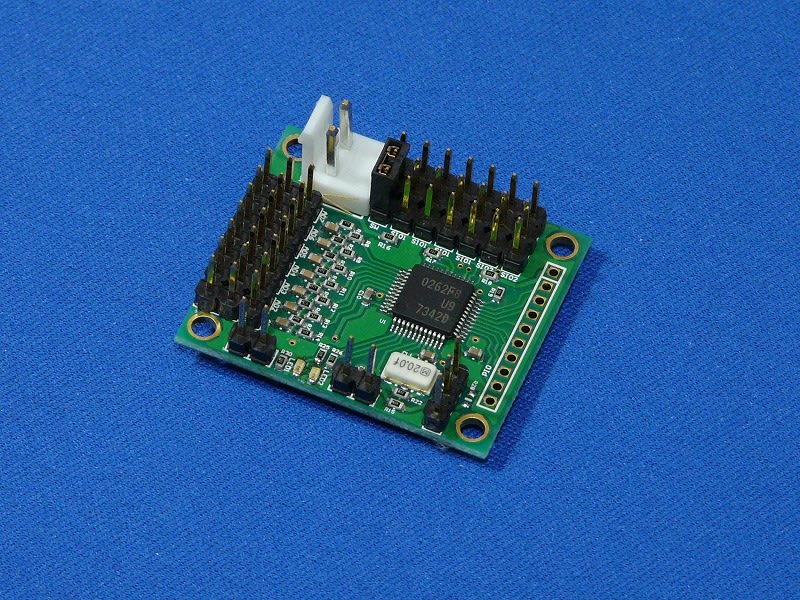

これは熱電対

温度計であり水位計でもある

基板も自作

3人で分担

あさり

白い箱がコンピュータ

赤いのが緊急停止ボタン

堀江

これがカプラ

よく壊れる

笹本

これが電気系

あさり

これだけ物々しくても

バルブを開ける/閉めるしかしてない

そして自動制御で水流し試験

堀江

ぶつかって霧状にして

この写真は液酸が入っている

あさり

このときの問題

あそこで沸騰してガスになっている

この段階では出てない

堀江

液酸が大変

あさり

このあと断熱に至る

堀江

短いからいいだろうと思っていたら

重要だった

今はグラスウールじゃない

すごい断熱材

松浦

ウレタンフォーム

あさり

空気を閉じ込める

笹本

北海道は平気で水道管が凍る

冬にはロールで売り出される

堀江

断熱を完璧にすると

インジェクタのところまで液体のままで来た

笹本

このあと熱い映像に

堀江

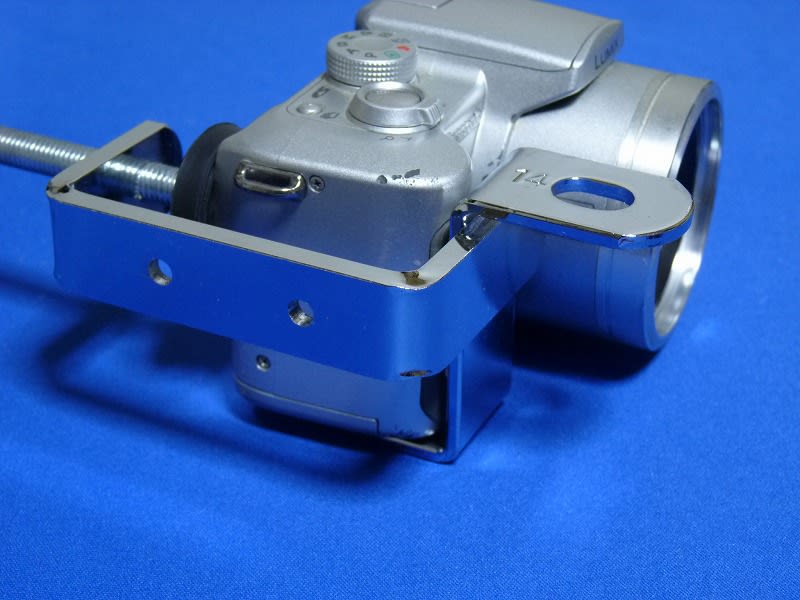

このカメラがいい

あさり

カシオのEX-F1が笑っちゃうほどいい

600フレームで撮った

堀江

燃焼がめちゃめちゃよく見える

ビデオ

今はもっと良く燃えているが

これはかなり初期

あさり

いろいろ条件をかえて

こうじゃないと安定しないというバンドは分かってきた

堀江

600フレーム

昔はこれがなくて良く実験できたなと

あさり

デジタルなので即応性がいい

昔は現像するまで分からなかった

使ってみてビックリした

堀江

このカメラ

我々が一番有益に使っているのでは

あさり

ヨドバシでも12万円した

いまは7万円くらいで

松浦

そういうわけでロケットエンジンを作る人はEX-F1を購入すること

堀江

液酸

湿気の多いところでやると

水蒸気が凍って詰まる

結石みたいに

乾燥が大変だった

そのノウハウも

あさり

布団乾燥機を使ったり

堀江

それを全部手作りで

あさり

環境を整える方が大変

笹本

自動車の点火プラグを使った

意外と壊れない

堀江

カローラの

どこでも入手できる

あさり

安いのが重要

ーーーー休憩

堀江

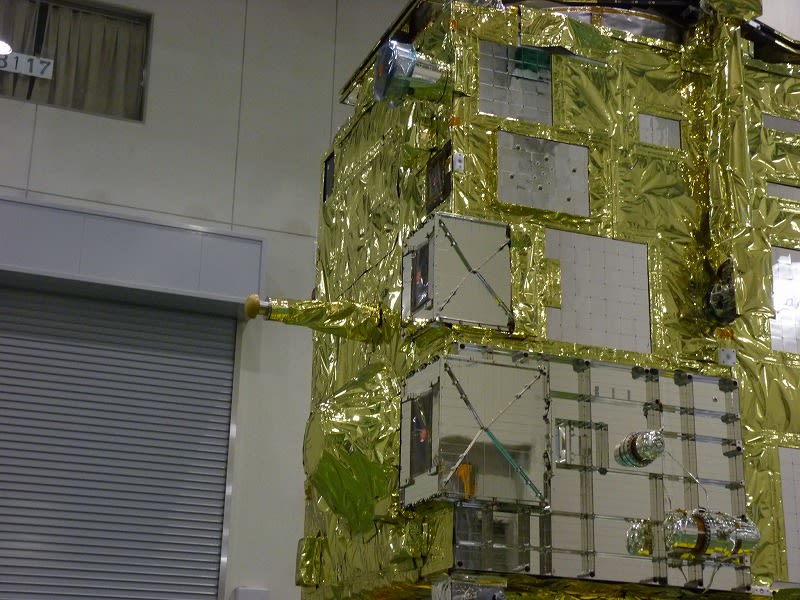

日本の某所で粛々とやっている

松浦さんが忙しくてなかなか来る時間がない

そして来たときは大体実験がうまくいかない

ビデオの続き

笹本

では一番新しいのを

いまチャンバーなし

このあとチャンバーつき

キレイ

堀江

カメラだと迫力がないが

実際に聞くと半端ない

あさり

離れた場所で聞いていたが

すごい

とりあえずこの実験場はもうダメだねと

堀江

近所迷惑になる

近くても数100mは離れているが

笹本

これだとドンという感じ

あさり

離れるとパーンという感じ

松浦

上に逃がす方法はある

堀江

チャンバー付けていきなりうまくいくとは思っていなかった

うまくいったとき

僕とあさりさんだけだった

去年の夏

笹本

8/23らしい

堀江

今はさらに進化している

見せられないのが残念だが

笹本

今はちゃんと設備が整ったところでやっている

堀江

このまえ燃焼試験を

1日に10回近くやった

1秒くらいの短いのも入れて

さっきのは5秒の試験だが

いろいろ1秒も

笹本

ハイスピードカメラがあるので1秒でも分かる

燃料も食わない

パラメータは圧力を変えている

堀江

実験場には苦労した

笹本

行きやすくて

周りに迷惑がかからないところ

関東周辺を探して

まずダメだろうと

堀江

すごいところも検討した

質問コーナー

Q 今回公表したのはなぜ

A あさり

別に秘密にはしてなかった

1年間うちの台所にあった

Q 燃料はなぜエタノール

A 買いやすいから

Q どうやって圧力

A 堀江

ヘリウムになって大変になった

笹本

分子が小さいので漏れる

Q 松浦さんも関わっているか

A 松浦

関わっている

この件については完全にジャーナリストを捨てている

Q 北朝鮮のレベルはどのくらい?

A 笹本

残念ながら我々よりは進んでいる

あさり

われわれは後ろからガス圧で

なるべくローコストで軌道までがテーマ

堀江

ミスを減らすのが重要

Q 何億円も開発資金は出せるのか?

A 堀江

出すも何もそんなにかかってない

笹本

なつのロケットが目標

あさり

小学生が3段式ロケットを作って人工衛星を上げるマンガ

数百万~1000万円でいかないかと

堀江

1,000万円未満でやりたい

笹本

最初はみんなでカネを出してやろうと

1人あたり100万円くらいかなと

Q 目標はやはり有人ロケットか

A 堀江

目標は有人

笹本

目標の1つであって将来的には宇宙征服を

有人飛行だけだったら30億円払って行けばいいでしょ

堀江

笹本さんは30億円も持ってないでしょ

それに1回行ったら終わりじゃない

笹本

世の中を変えたいと思っている

堀江

今までの世界で

人間を安く打上げようと考えて作られたロケットはない

結論としては

僕らが作っている格安なエンジンで上げられるようにしようと

笹本

今のロケットがF1だとすると我々が作ろうとしているのはスーパーカブ

松浦

この考え方はシャトルの頃からあったが

周辺技術がなかなかなかった

今になればできるかなと

堀江

当分この事業はお金にならない

10~20年スパンでお金を続けられないといけない

道楽だからと言えるくらいでないと

参加したいと思った人は自分で工作したりして

スキルをためて欲しい

松浦

作ってみたいと思った人は

今のレベルだったらクルマ1台分以下

10人集まれば安く

ただし知識は必要

堀江

切磋琢磨して競争して

ある意味では協力したり

みんなで宇宙に興味あるんですと

集まって話をすることはあっても

なかなか作ることはないが

僕らは一線を越えた

一線を越える人がどんどん出てきて欲しい

「ロケット実験祭り」もできるようになればいい

あさり

ロケットを持ち寄って組みあわせるのもいいかもしれない

堀江

コラボできる仕組みも作れるといい

今度ロケットまつりにも呼んでください